Un primo gruppo riproduttivo di Canis aureus in Provincia di Trento (Italia nord-orientale)

di Rocca* M., Brugnoli* A. & Lapini** L.

* Associazione Cacciatori Trentini

**Museo Friulano di Storia Naturale, UD

Read moreUn primo gruppo riproduttivo di Canis aureus in Provincia di Trento (Italia nord-orientale)

Il Darwin Day 2021 a Bologna

di Ettore RANDI

Già Fondatore e Direttore Laboratorio Genetica-ISPRA

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università Bologna

Università Aalborg, Danimarca

Tutti gli eventi, aperti a tutti e gratuiti, saranno trasmessi in streaming dal 12 al 26 febbraio 2021.

Il programma completo e le informazioni per ricevere i link di accesso alle conferenze si trovano su: https://www.naturaitalica.it/ ; https://sma.unibo.it/it/agenda/darwin-day-2021-darwin-e-la-biodiversita ; https://fondazionegolinelli.it/ .

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: contatti@naturaitalica.it

L’anno scorso si è concluso il primo decennio dichiarato dall’ONU sulla biodiversità (https://www.cbd.int/2011-2020/). Erano previsti convegni ed altre iniziative, scientifiche e divulgative, per fare il punto sullo stato della biodiversità mondiale e l’applicazione della Convenzione sulla Biodiversità (CBD). Purtroppo la pandemia da coronavirus – fra i tanti disastri che ha combinato – ha anche distolto l’attenzione dai temi della biodiversità. Tutte le iniziative legate al decennio 2011-2020 sono state posticipate e dovrebbero tenersi nel corso quest’anno. Il principale obiettivo è di dichiarare un successivo decennio 2021-2030 e identificare target molto ambiziosi da raggiungere entro il 2030 per tutelare la natura ed il funzionamento degli ecosistemi.

In questa prospettiva, abbiamo deciso di promuovere una serie di eventi per il Darwin Day 2021 sul tema Darwin e la Biodiversità.

Charles Darwin è noto soprattutto per la teoria dell’origine delle specie tramite selezione naturale, ma il darwinismo e l’evoluzionismo biologico sono alla base della conoscenza e conservazione della biodiversità. Tutti gli studi pubblicato da Darwin contengono esempi, casi di studio e descrizioni, talvolta semplici, ma anche molto suggestive, delle complesse relazioni funzionali che legano gli organismi viventi (la cui variabilità chiamiamo biodiversità) in quelle complesse reti funzionali che chiamiamo ecosistemi. L’evoluzione è divergente: le popolazioni e le specie evolvono diversificandosi. Così l’evoluzione utilizza e contemporaneamente origina la biodiversità. Ma nessuna popolazione e nessuna specie evolve da sola. Complesse interconnessioni di predazione, competizione, ma anche di simbiosi, mutualismo e cooperazione legano le popolazioni in reti di interazioni con altre innumerevoli specie (microorganismi, vegetali, animali), senza le quali nessuno potrebbe sopravvivere e continuare ad evolvere. Perciò la Biologia della conservazione ha come obbiettivo fondamentale la conservazione di popolazioni, specie ed ecosistemi funzionali, per far sì che l’evoluzione biologica possa continuare anche nel futuro. Ed anche questo è darwinismo!

La biodiversità non è mai stata così a rischio come in questi anni. Lo sviluppo economico e demografico degli ultimi decenni è avvenuto a spese del patrimonio naturale. Tutti gli istituti e le organizzazioni internazionali incaricate del monitoraggio dello stato della natura sono concordi nel sostenere che il 68% delle popolazioni di vertebrati terrestri e di acqua dolce sono significativamente declinate degli ultimi 50 anni e che ora un milione di specie vegetali ed animali sono ad immediato rischio di estinzione. Praticamente tutti i grandi ecosistemi terrestri sono colpiti da varie forme di disturbo antropogenico: solo il 23% della superfice terrestre può essere considerato come “wilderness”. Il declino della biodiversità ha conseguenze anche sulle prospettive future di sviluppo economico e sul benessere delle popolazioni umane, pur sempre con grandi differenze a scapito degli strati più poveri, svantaggiati ed emarginati. L’allarme venne lanciato già 50-60 anni fa. Tutte le previsioni, spesso definite “catastrofiche”, si sono puntualmente verificate, a cominciare dai cambiamenti climatici. Ora anche i governi ed i grandi capitalisti-imprenditori mondiali se ne sono accorti: le catastrofi ambientali e lo sfruttamento dei servizi ecosistemici sono diventati anche economicamente insostenibili. Lo sfruttamento delle risorse naturali costa più di quanto non rende. E’ quindi necessario integrare le consuete azioni dirette di conservazione delle specie e degli ecosistemi con azioni, altrettanto urgenti ed efficaci, finalizzate a fermare i cambiamenti climatici, la distruzione degli habitat, il sovrasfruttamento delle risorse naturali marine e terrestri, l’inquinamento e l’agricoltura non-sostenibile.

Le conferenze Darwin Day 2021 a Bologna ci forniranno aggiornamenti sullo stato della biodiversità mondiale e indicazioni per superare rapidamente i rapporti predatori nei confronti della natura a vantaggio di sistemi produttivi e sistemi di valori ispirati ai principi della sostenibilità e dell’ecocentrismo.

Studiare la territorialità del licaone africano per garantire una gestione efficace dei conflitti con l’uomo

di Whitney HANSEN*

* Dottoranda di ricerca (PhD student)

Dipartimento di Scienze Ambientali

Università della California Santa Cruz

Stati Uniti d’America

Darwin Day. Il pensiero evoluzionista per comprendere e governare il cambiamento

di Ettore RANDI*

*Già Fondatore e Direttore Laboratorio Genetica-ISPRA

*Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università Bologna

*Università Aalborg, Danimarca

Read moreDarwin Day. Il pensiero evoluzionista per comprendere e governare il cambiamento

Non è una crisi (soltanto) climatica

di Marco SALVATORI*

* Dottorando di ricerca (PhD student)

MUSE, Museo delle Scienze di Trento

Università di Firenze, Dipartimento di Biologia

Il fallimento della conferenza internazionale sul clima di Madrid ha sollevato l’indignazione di una larga fetta dell’opinione pubblica mondiale. Negli ultimi anni la questione climatica ha assunto una posizione cruciale nel dibattito pubblico e ormai ogni lettore di giornale comincia a familiarizzare con le dinamiche del ciclo del carbonio. Gli eventi climatici estremi, come inondazioni, bombe d’acqua, siccità e temperature anomale si stanno già verificando con frequenza ed intensità maggiore, tanto che anche l’uomo della strada inizia a toccare con mano le conseguenze delle alterazioni climatiche. La sensibilità degli italiani al tema è stata certificata da un sondaggio recentemente effettuato dall’istituto demoscopico SWG, dal quale emerge come il cambiamento climatico sia in cima alla classifica delle apprensioni, selezionato come massimo fattore di preoccupazione dal 51% degli intervistati. Già un sondaggio dell’anno scorso, commissionato dalla Banca Europea degli Investimenti, mostrava come il popolo italiano fosse quello più preoccupato per il cambiamento climatico fra tutti quelli dell’Unione Europea.

Questa tendenza generale si è riflessa anche in un’aumentata copertura mediatica del tema, e in molte persone inizia a farsi strada la convinzione che ci troviamo nel bel mezzo di una crisi climatica. Il dibattito pubblico si è fino ad ora concentrato sulle emissioni di gas climalteranti e di come ridurle trasformando gli impianti di produzione di energia attraverso la transizione alle energie rinnovabili. Spesso a livello giornalistico quando si affronta il tema del contrasto al cambiamento climatico si finisce in un’argomentazione che si avvita verso “il miracolo tecnologico che ci salverà”, il coniglio tirato fuori dal cilindro di qualche ingegnere geniale. Questa visione poco lungimirante non tiene conto di tutte le variabili in campo: siamo sicuri di trovarci in una crisi soltanto climatica?

Quando nel 1497 l’esploratore italiano Giovanni Caboto attraccò sulla penisola canadese che poi avrebbe ribattezzato come ‘Terra nova’, riportò sul suo diario di bordo che il mare era talmente ricco di pesci che era possibile pescarli non soltanto con le reti, ma più semplicemente immergendo dei secchi nell’acqua. Poco meno di 500 anni dopo, nella sera del 2 Luglio 1992 in quella stessa provincia del Canada, centinaia di pescatori inferociti assaltano a spallate la porta della stanza in cui il ministro federale alla pesca, John Crosbie, sta annunciando ai giornalisti il divieto totale alla pesca del merluzzo nordico. Il governo canadese prende atto del collasso totale della popolazione di merluzzo e si vede costretto a bandirne la pesca commerciale, causando la perdita dell’impiego per 37.000 lavoratori e, conseguentemente, il disfacimento di un’intera comunità locale. Ventisette anni dopo, la popolazione di merluzzo nordico non si è ancora ripresa, la sua consistenza resta tuttora ben al di sotto del limite di guardia, ed il suo prelievo rimane consentito soltanto per la pesca ricreativa. Come è stato possibile tutto ciò? Negli anni successivi al 1960 l’introduzione di innovazioni tecnologiche nei pescherecci combinata all’espansione della flotta non ha dato tregua ai merluzzi. Soltanto fra il 1962 ed il 1977 la biomassa della popolazione era calata dell’80%. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Al momento il 60 % delle specie ittiche marine viene sfruttato al massimo della sua capacità rigenerativa ed un ulteriore 33% è sovra sfruttato e di conseguenza declinerà rapidamente nei prossimi anni.

Un gruppo di entomologi americani l’ha battezzato “effetto del parabrezza”: quando negli anni Sessanta si attraversava con l’automobile una strada di campagna il parabrezza si ricopriva di insetti, tanto da dover fermarsi periodicamente per rimuoverli, appena quaranta anni dopo i vetri delle auto che attraversano quelle stesse strade sono intonsi. Si tratta di un aneddoto che molte persone di mezza età possono raccontare, e che è stato misurato e valutato scientificamente in diverse ricerche. Fra il 1989 ed il 2016 un team di biologi tedeschi ha catturato insetti in 63 località agricole della Germania per una ricerca a lungo termine. I preziosi dati raccolti in un intero trentennio hanno certificato un declino catastrofico, equivalente all’82% della biomassa. In questo studio, pubblicato nel 2017, i ricercatori hanno potuto verificare che questa drastica diminuzione riguardava non soltanto le specie di insetti più rare e a rischio di estinzione, ma anche le specie più comuni e diffuse. Gli autori di questo studio hanno imputato questo fenomeno principalmente al cambiamento delle pratiche agronomiche, con una maggior meccanizzazione, eliminazione di siepi, una frequenza più alta e pervasiva dell’aratura, un massiccio utilizzo di fertilizzanti e pesticidi. Conclusioni simili si potevano già ricavare da studi su falene e farfalle della Gran Bretagna, che evidenziavano un significativo declino della numerosità delle popolazioni in due terzi delle specie studiate. In questo caso le cause principali, oltre all’intensificarsi delle pratiche agricole, sono state individuate nella rimozione di boschi, siepi, praterie e nell’espandersi dell’urbanizzazione con la cementificazione del suolo. Questi studi si inseriscono all’interno di una mole di ricerche tendenzialmente concordi nel documentare un significativo, rapido e imponente declino nel numero degli insetti, ed hanno portato la comunità scientifica a parlare di un vero e proprio “armageddon” entomologico. A parte una ristretta minoranza di naturalisti ed appassionati, la maggior parte delle persone prova sentimenti di repulsione nei confronti degli insetti e potrebbe non essere particolarmente colpita da questi dati. Il punto è che gli insetti svolgono un ruolo chiave negli ecosistemi, primo fra tutti quello dell’impollinazione: oltre il 75% di tutte le varietà di piante coltivate richiede l’impollinazione animale. La quasi totalità delle piante a fiore selvatiche è impollinata da animali. Per dirla con il grande biologo Edward O. Wilson gli insetti sono “quelle piccole cose che fanno funzionare il mondo”. Il declino della biodiversità degli invertebrati colpisce anche le specie che vivono all’interno del suolo, depauperando la fertilità dei terreni, in particolare della loro materia organica. Effettivamente i suoli si stanno impoverendo, in particolare quelli agricoli, ed ancora una volta si tratta di un fenomeno che rischia di minare alla base la produzione del cibo per gli esseri umani.

Di tutte le specie vegetali ed animali finora valutate dall’ Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) il 25% risulta a rischio di estinzione: l’equivalente di un milione di specie viventi si estinguerà nel giro di pochi decenni se non verranno messi in atto progetti di conservazione. Molte specie scompariranno prima ancora che gli studiosi le scoprano e le classifichino. Per quanto riguarda il nostro paese i dati delle liste rosse, che valutano lo stato di conservazione delle diverse specie, non sono affatto confortanti: il 31% dei vertebrati italiani è minacciato di estinzione. Scorrendo tale lista non si può non rimanere colpiti dalla presenza di specie fino a poco tempo fa considerate molto comuni, come l’allodola, l’alzavola, l’anguilla, il rospo comune (nomen omen) e persino la passera d’Italia, che fino a pochi anni fa conviveva con gli esseri umani in quasi tutte le città e i borghi della penisola e ha subìto una pesante diminuzione. Il processo va però oltre il rischio di estinzione di alcune specie, perché comprende un decremento generale del numero di individui, e quindi della biomassa, di quasi tutte le specie selvatiche viventi, anche di quelle più comuni e diffuse. Alcuni ricercatori hanno coniato il termine “de-faunazione” per descrivere questo fenomeno antropogenico. In tutte le specie di vertebrati selvatici si è assistito ad una diminuzione media della numerosità del 25 %, dato che sale al 45% per gli animali invertebrati.

Ma quali sono le cause di questa erosione della diversità ed abbondanza della vita sul nostro pianeta? È forse il cambiamento climatico antropogenico il principale responsabile? La risposta è assolutamente no. Il cambiamento climatico è il principale impatto solo per alcune specie, come quelle che compongono o abitano le barriere coralline, quelle che risiedono alle elevate altitudini montane, quelle adattate a regioni aride, o quelle che vivono nell’artico. Senza dubbio il cambiamento climatico impatterà sempre più fortemente sulle specie viventi e sugli ecosistemi con l’andare del tempo, viste le ultime previsioni dell’IPCC, il comitato scientifico delle nazioni unite sui cambiamenti climatici, che prevedono un innalzamento della temperatura media di 1,5 gradi nei prossimi venti anni e di 3 gradi a fine secolo, stanti le attuali tendenze. Ma al momento gli organismi terrestri stanno venendo decimati principalmente dalla distruzione e dalla frammentazione del loro habitat operata dall’uomo, come conferma l’ultimo rapporto dell’IPBES, il comitato scientifico delle nazioni unite sulla biodiversità ed i servizi ecosistemici (molto meno famoso del suo “cugino” IPCC, ma egualmente importante).

Oltre un terzo della superficie terrestre è dedicata all’agricoltura e all’allevamento di animali domestici, superficie strappata alle foreste, alle praterie, alle aree umide. Allorché una superficie di foresta o di prateria viene convertita in terra coltivabile, la biodiversità di quel sistema crolla immediatamente, fino quasi ad annullarsi. L’effetto è ancora più drastico se la conversione porta all’urbanizzazione, e dal 1992 l’estensione delle aree urbane è più che raddoppiata. Attraverso la deforestazione, la bonifica delle aree umide, la cementificazione del suolo abbiamo distrutto e frammentato gli habitat naturali. La crescita esponenziale nel numero di strade ed autostrade ha ulteriormente isolato i frammenti di habitat rimasti, rendendo difficoltoso o impossibile lo spostamento degli individui fra un habitat idoneo e l’altro. Come dimostrato da una ricerca internazionale del 2018, gli animali tendono a muoversi di meno in aree fortemente antropizzate, effettuando spostamenti più a corto raggio, spesso ostacolati dalla presenza pervasiva delle infrastrutture umane e dall’assenza di corridoi ecologici. Se gli individui non riescono a muoversi fra i frammenti di habitat superstiti si interrompe il naturale scambio che mantiene vitali le popolazioni di qualsiasi organismo. Le piccole popolazioni isolate e formate da individui con elevato grado di consanguineità sono destinate a soccombere nel giro di poche generazioni.

Nell’era della globalizzazione e dei mezzi di trasporto intercontinentali, il secondo impatto per ordine di importanza è costituito dalle specie alloctone invasive. Si tratta di specie vegetali e animali che, volontariamente o involontariamente, vengono trasferite dagli esseri umani a migliaia di chilometri di distanza dal loro luogo di origine. Alcune di queste specie trovano nel nuovo ambiente, privo dei loro naturali concorrenti presenti nell’ecosistema originario, le condizioni perfette per diffondersi indisturbate. Queste diffusioni molto spesso avvengono a scapito delle specie native del luogo, che subiscono la “concorrenza sleale” e si avviano verso il declino. Ogni ecosistema locale è formato da una peculiare comunità di specie che si sono adattate alle condizioni ambientali locali e si sono co-evolute nei millenni, convivendo in un equilibrio dinamico. Ogni luogo del pianeta sarebbe perciò naturalmente caratterizzato da un determinato insieme di specie, ma negli ultimi decenni questa unicità delle comunità locali è messa in crisi dalle specie alloctone. Il fenomeno è talmente esteso e rilevante che stiamo assistendo ad una sorta di “globalizzazione della biodiversità”, in cui l’uomo sta rendendo più simili fra loro ecosistemi anche molto distanti, favorendo la diffusione delle specie generaliste, quelle in grado di sopravvivere in un ampio spettro di condizioni ambientali, a scapito di quelle specialiste, adattate a specifiche condizioni locali. I dati di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) indicano che la lista delle specie alloctone invasive per il nostro paese è in costante aumento. Solo per citarne alcune: la zanzara tigre, la tartaruga americana dalle orecchie rosse, lo scoiattolo grigio americano, il gambero rosso della Louisiana, il siluro del Danubio, il gatto domestico, l’ailanto. Tutte queste specie, e centinaia di altre, danneggiano le specie native, compromettendone la sopravvivenza.

Dato che il dibattito pubblico si concentra sulle emissioni di gas serra e su come ridurle senza modificare sostanzialmente gli stili di vita è lecito porsi una domanda: se, per ipotesi, riuscissimo a convertire l’intero nostro settore energetico in modo da non renderlo più dipendente dai combustibili fossili le pressioni sulle specie viventi e sugli ecosistemi cesserebbero? In altre parole, qualora fossimo in grado di applicare motori elettrici alimentati da energie rinnovabili a mezzi di trasporto, pescherecci, ruspe, persino aerei e azzerassimo le emissioni climalteranti si fermerebbero automaticamente la sovra-pesca, la deforestazione, la frammentazione degli habitat, la cementificazione, il proliferare di strade e barriere ecologiche, la propagazione delle specie alloctone? Certamente no. Affrontare il cambiamento climatico soltanto con l’utilizzo di tecnologia, ammesso che sia possibile, lascerebbe invariate le pressioni sul mondo vivente e non eviterebbe, da solo, il collasso degli ecosistemi.

Prendiamo l’utilizzo dell’energia eolica: uno studio di quest’anno pubblicato sulla rivista “Energy Policy” ha calcolato il potenziale energetico del continente europeo qualora tutte le aree disponibili e tecnicamente idonee, cioè quasi metà dell’intera superficie del continente, fossero dedicate all’impianto di turbine eoliche. I risultati ad un primo sguardo sono stupefacenti: con una tale massiva installazione di pale eoliche l’Europa da sola sarebbe in grado di soddisfare l’intera domanda energetica mondiale. Fantastico! Ma hanno gli autori di questa pubblicazione considerato l’impatto che una tale gigantesca operazione avrebbe sull’avifauna? Diverse ricerche hanno misurato l’impatto che le pale eoliche possono avere sugli uccelli, e i risultati sono preoccupanti, specialmente considerando alcune fasi delicate come le migrazioni. Senz’altro l’energia eolica può esserci utile per eliminare l’utilizzo di combustibili fossili, ma erigerle ovunque senza tenere in considerazione la biodiversità porterebbe ad un grave danno per le già vacillanti popolazioni di uccelli.

Simili conclusioni possono essere ricavate per quanto riguarda l’energia idroelettrica, considerata da molti un’energia “pulita”. Le dighe causano alterazioni profonde degli ecosistemi fluviali ed ostacolano il movimento degli organismi acquatici lungo i corsi d’acqua. In questo caso esistono misure di mitigazione, come le scale di risalita per i pesci, ma di nuovo edificare dighe in ogni corso d’acqua del mondo per eliminare l’emissione di anidride carbonica causerebbe danni profondi alle comunità biologiche dei fiumi, già sotto pressione per le specie alloctone e l’inquinamento delle acque. Se i pescherecci dotati di sofisticate strumentazioni GPS e celle frigorifere fossero alimentati da energia rinnovabile invece che dal petrolio, sarebbe forse la sovra pesca meno dannosa per la fauna marina? Se le ruspe e le seghe che abbattono le foreste tropicali fossero dotate di batterie al litio sarebbe la deforestazione meno esiziale per le comunità biologiche che le abitano? Anche immaginando che l’umanità si dotasse di fonti di energia che non abbiano nessun impatto diretto sugli ecosistemi, come per esempio la mitica fusione nucleare, se continuassimo ad utilizzare l’energia ricavata contro la biosfera staremmo comunque andando incontro alla crisi ecologica. L’umanità non sta solamente aumentando l’entropia dell’atmosfera terrestre, ma anche quella delle comunità biologiche, e questi due processi vanno considerati insieme. Focalizzarsi sul cambiamento del clima senza tenere presente la perdita di biodiversità può forse essere per molti una visione confortante, perché insita nella visione antropocentrica dell’universo tipica delle culture occidentali, nella quale gli altri esseri viventi non occupano un posto di rilievo. Questa prospettiva è però estremamente parziale e, come abbiamo visto, può portare a escogitare false soluzioni.

Quindi che fare? Una volta messi a fuoco entrambi gli aspetti della crisi ambientale contemporanea, cioè il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, con un approccio integrato, riconoscendo le cause comuni così come le peculiarità specifiche emerge spontaneamente una soluzione possibile. Si tratta del ripristino ecologico. Laddove gli habitat naturali sono stati distrutti o fortemente degradati è possibile reintegrare l’ambiente originario, ricreando foreste, praterie, torbiere, aree umide. Per ripristinare degli ecosistemi sani è necessario inoltre favorire la presenza di alcune specie animali e, laddove opportuno, reintrodurle. Si ristabilirebbe così la corretta struttura di vegetali, erbivori, predatori, necrofagi e detritivori e di conseguenza si ricreerebbe la naturale dinamica del ciclo degli elementi minerali come carbonio, azoto, fosforo e il corretto ciclo delle acque. Ciliegina sulla torta, la rinaturalizzazione degli ecosistemi su larga scala consentirebbe di risucchiare dall’atmosfera grandi quantità di anidride carbonica, trattenendola nei tessuti viventi e nei suoli, consentendoci in un colpo solo di contrastare sia la perdita di biodiversità che il cambiamento climatico. Come se non bastasse, tale operazione, da compiersi impiegando le migliori competenze botaniche, zoologiche ed ecologiche, porterebbe ad ingenti benefici per la salute psico-fisica degli esseri umani, soprattutto se ad essere ripristinati fossero gli ecosistemi agricoli e periurbani, al momento i più degradati.

Un esempio involontario di ripristino ecologico è dato dalla progressiva riforestazione delle aree montane e collinari della nostra penisola: i boschi coprono ad oggi oltre il 35% del territorio nazionale e la loro superficie è raddoppiata rispetto al 1930. Come conseguenza dell’abbandono di queste aree più impervie da parte di milioni di persone che, a partire dagli anni Sessanta, sono andate vieppiù concentrandosi nelle città delle zone pianeggianti e costiere, le foreste hanno recuperato i terreni che erano stati loro sottratti secoli prima. Si è trattato di un processo guidato dalle tendenze socioeconomiche, e non certo di un ripristino ecologico volontario e programmato. Ciononostante, i risultati sono sorprendenti: assieme al bosco sono ritornate molte specie animali che fino a pochi decenni fa erano ridotte ai minimi termini, come cervi, caprioli, cinghiali, camosci, lupi, istrici e moltissime altre.

Esiste oggi la possibilità di restituire volontariamente alla natura vaste aree degradate, come porzioni della pianura padana, una delle aree più antropizzate al mondo, con vasti benefici per il clima, la biodiversità ed il nostro benessere. Sta a noi cogliere questa opportunità.

Bibliografia

https://www.eib.org/en/surveys/citizens-climate-change-survey.htm

Hallmann, C. A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., … & Goulson, D. (2017). More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PloS one, 12(10)

Fox, R. (2013). The decline of moths in Great Britain: a review of possible causes. Insect Conservation and Diversity, 6(1), 5-19.

Leather, S. R. (2017). “Ecological Armageddon”-more evidence for the drastic decline in insect numbers. Annals of Applied Biology, 172(1), 1-3.

Montanarella, L. (2007). Trends in land degradation in Europe. In Climate and land degradation (pp. 83-104). Springer, Berlin, Heidelberg.

Rondinini, C., Battistoni, A., Peronace, V., Teofili, C. (2013). Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma

Dirzo, R., Young, H. S., Galetti, M., Ceballos, G., Isaac, N. J., & Collen, B. (2014). Defaunation in the Anthropocene. science, 345(6195), 401-406.

Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, …& T. Waterfield. (2018). IPCC Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland

S.Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, …& C. N. Zayas (2019). IPBES Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES secretariat, Bonn, Germany.

Tucker, M. A., Böhning-Gaese, K., Fagan, W. F., Fryxell, J. M., Van Moorter, B., Alberts, S. C., … & Bartlam-Brooks, H. (2018). Moving in the Anthropocene: Global reductions in terrestrial mammalian movements. Science, 359(6374), 466-469.

Enevoldsen, P., Permien, F. H., Bakhtaoui, I., von Krauland, A. K., Jacobson, M. Z., Xydis, G., … & Oxley, G. (2019). How much wind power potential does europe have? Examining european wind power potential with an enhanced socio-technical atlas. Energy Policy, 132, 1092-1100.

Drewitt, A. L., & Langston, R. H. (2006). Assessing the impacts of wind farms on birds. Ibis, 148, 29-42.

Gracey, E. O., & Verones, F. (2016). Impacts from hydropower production on biodiversity in an LCA framework—review and recommendations. The International Journal of Life Cycle Assessment, 21(3), 412-428.

Pereira, H. M., & Navarro, L. M. (2015). Rewilding european landscapes (p. 227). New York: Springer.

Falcucci, A., Maiorano, L., & Boitani, L. (2007). Changes in land-use/land-cover patterns in Italy and their implications for biodiversity conservation. Landscape ecology, 22(4), 617-631.

PER UN PELO!

di Alessia MARIACHER, Luisa GAROFALO

Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana

Il pelo animale (incluso ovviamente quello umano, si tratti di capelli o peli del corpo) è composto di cheratina e di cellule corneificate: la forza di tali elementi consiste nel fatto che non si decompongono facilmente, e per questo motivo il pelo è un substrato ideale per analisi condotte anche su campioni non recenti o variamente trattati e conservati. Ma vediamo più nel dettaglio com’è costituita la struttura del pelo, per esplorare poi i possibili impieghi delle analisi del pelo.

Caratteristiche morfologiche del pelo

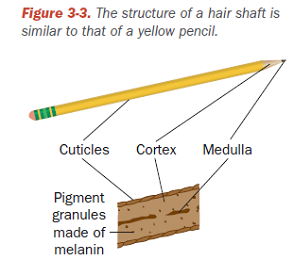

Il fusto del pelo è costituito da tre strati (Figura 1), che dall’esterno verso l’interno sono: la cuticola, la corticale, e la midollare. La cuticola è lo strato più esterno del fusto, costituito da scaglie di cheratina trasparenti e sovrapposte che hanno la funzione di proteggere gli strati più interni del pelo.

Le scaglie sono orientate dalla base verso la punta del pelo, ovvero la parte distale di ciascuna scaglia poggia sulla parte prossimale di quella successiva.

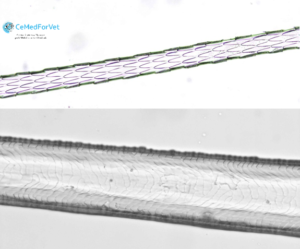

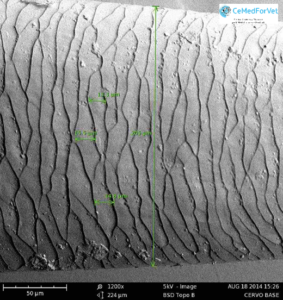

Il pelo animale può presentare svariati tipi di cuticola: la forma e la disposizione delle scaglie cuticolari sono uno dei rilievi principali che aiutano nell’identificazione del gruppo tassonomico di appartenenza. La grandezza e la forma delle scaglie variano, oltre che con la specie animale, anche in base alla loro posizione nel pelo: esse si dispongono secondo diversi modelli (pattern cuticolari) che si succedono dalla base alla punta del pelo. Il pattern cuticolare può essere osservato al microscopio ottico o elettronico.

Nel campo della microscopia ottica, generalmente, le scaglie sono di difficile o impossibile osservazione nei preparati in trasparenza, in quanto esse vengono nascoste dalle strutture e dai pigmenti interni al pelo stesso. Pertanto per esaminare la cuticola al microscopio ottico devono essere predisposte delle impronte cuticolari, cioè il disegno delle scaglie viene impresso su resine o altri substrati che ne consentono poi l’esame al microscopio ottico (Figura 2).

Le scaglie possono invece essere esaminate direttamente al microscopio elettronico a scansione, con altissima qualità delle immagini e senza necessità di effettuare stampi del pelo (Figura 3).

La corteccia è lo strato centrale tra cuticola e midollo ed è costituita da cellule corneificate di forma allungata che appaiono all’osservazione microscopica come una massa omogenea priva di caratteristiche distintive. I pigmenti che si trovano nella corteccia sono responsabili del colore dei peli e possono comparire sotto forma di piccoli granuli, grandi masse amorfe o colorazione diffusa. La corteccia è di scarso valore per l’identificazione della specie animale, ma può essere utile nel discriminare un campione di pelliccia tinto artificialmente.

La midollare occupa la parte centrale dei peli ed è composto da cellule frammiste a spazi pieni di aria. Le cellule e gli spazi d’aria tra di esse sono responsabili del caratteristico aspetto del midollo, che si rende visibile all’osservazione microscopica quando il pelo è montato con un mezzo liquido (ad esempio acqua o paraffina) che penetra negli spazi d’aria. Ad un’osservazione diretta del pelo il midollo appare invece generalmente come una struttura opaca e indefinita, soprattutto in certi gruppi di animali, come i Carnivori (Figura 4).

L’analisi morfologica del pelo viene effettuata a livello macroscopico (sia a occhio nudo che con l’ausilio di un microscopio stereoscopico) e microscopico (microscopia ottica e microscopia elettronica a scansione, SEM).

I risultati che possono essere raggiunti con questo tipo di analisi sono sostanzialmente tre:

1) in presenza di una fibra di natura sconosciuta, si può effettuare la distinzione tra una fibra di origine animale e fibre di altra natura (vegetali o sintetiche),

2) in presenza di una fibra di natura animale, si può effettuare la distinzione tra pelo animale e pelo umano,

3) in presenza di pelo di animale infine si può effettuare l’identificazione tassonomica, anche nota come MIAH: Morphological Identification of Animal Hairs.

L’analisi dei peli nelle scienze forensi

L’analisi di campioni di pelo a scopo forense è una pratica di indubbia importanza in caso di crimini contro la persona. In questo contesto il pelo ed i capelli sono considerati come class evidence, ovvero prove che riconducono ad un gruppo di soggetti che condividono le medesime caratteristiche. Nel caso sia presente il follicolo pilifero, e possano quindi essere condotte indagini genetiche, il pelo può anche costituire individual evidence, ovvero consentire l’identificazione di un singolo soggetto.

In ambito forense è anche importante sottolineare come il pelo possa facilmente essere trasferito per contatto tra animali, persone e superfici. Si identifica un trasferimento primario (primary transfer) quando il pelo è trasferito per contatto direttamente da un soggetto ad un altro, ed invece un trasferimento secondario (secondary transfer) quando il pelo passa da un soggetto ad una superficie, dalla quale viene poi trasferito ad un secondo soggetto. Il pelo animale, ad esempio, è particolarmente soggetto al trasferimento di tipo secondario. Questo tipo di prova può essere utilizzato ad esempio per stabilire dei collegamenti fra aggressore, vittima e scena del crimine, sia in campo umano che animale. Esemplare è il caso che, nel 1994, ha coinvolto il gatto “Palla di Neve” nella risoluzione di un omicidio. L’identificazione individuale dei suoi peli tramite il test del DNA ha permesso infatti di assicurare alla giustizia il colpevole dell’assassinio di una donna, collegandolo in maniera indiscutibile alla scena del crimine.

Le analisi che possono essere condotte sul pelo rientrano in 3 categorie principali, spesso complementari tra loro:

- analisi fisiche: esame macroscopico e microscopico, volto a descrivere le caratteristiche salienti del campione di pelo e a paragonarlo con collezioni di riferimento,

- analisi chimiche: utilizzate per la ricerca nel pelo di tracce di droghe, tossine o metalli; oppure spettrometria di massa MALDI-TOF per l’identificazione della famiglia, del genere e, in particolari casi, della specie,

- analisi genetiche: basate sull’estrazione del DNA dal follicolo del pelo, possono consentire un’identificazione specifica ed individuale se associate al confronto dei dati ottenuti da un pelo incognito con campioni noti e database di riferimento.

L’identificazione della specie di appartenenza del pelo, storicamente impiegata per il monitoraggio dei grandi carnivori in ambito zoologico, è oggi essenziale in campo veterinario forense per identificare l’origine di quei prodotti il cui commercio sia regolamentato o proibito (ad esempio pellicce), ma anche in casi di bracconaggio, di predazione o in generale di reati ai danni degli animali.

L’analisi morfologica del pelo risulta un metodo rapido ed efficace per lo screening e la determinazione di appartenenza ad ampi gruppi tassonomici (ad esempio le Famiglie). Per raggiungere un livello di identificazione a livello di specie animale tale analisi può essere affiancata da metodiche analitiche più sensibili ma costose, quali quelle molecolari oppure di spettrometria di massa.

Un approccio combinato per l’identificazione delle pellicce animali

Il Regolamento (CE) n. 1523\2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, in applicazione dal 31 dicembre 2008, vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione dalla Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Poiché la maggior parte delle pellicce di cane e gatto proviene da paesi terzi (generalmente dal mercato asiatico), l’obiettivo primario del Regolamento UE è quello di impedire l’ingresso di importazioni commerciali illegali di tali prodotti da paesi terzi.

L’Italia, con norma nazionale (Parlamento Italiano, legge 20 luglio 2004, n. 189), aveva già adottato disposizioni che stabilivano il divieto di commercializzazione e produzione nel territorio nazionale di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti o ottenuti in tutto o in parte da pelli o pellicce di cani e gatti. In caso di violazione di tali disposizioni, la norma aveva previsto sanzioni penali, nonché la confisca e la distruzione dei prodotti stessi.

L’applicazione e l’efficacia del Regolamento europeo e della Legge 189/2004 dipendono pertanto dalla possibilità di condurre analisi affidabili e ripetibili per identificare la presenza di peli di cane e gatto nelle pellicce. In particolare è necessario disporre di una metodica in grado di distinguere le pellicce e le pelli di cane e gatto da quelle confezionate con specie di cui è legalmente consentito l’utilizzo.

A questo scopo è stata recentemente pubblicata la proposta di un metodo combinato, sviluppato dal Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana (CeMedForVet, http://www.izslt.it/medicinaforense/) nell’ambito del progetto di ricerca corrente IZSLT 1311 finanziato dal Ministero della Salute.

Il Regolamento CE 1523/2007 prevedeva l’impiego di tre metodiche analitiche alternative per l’identificazione delle pellicce di cane e gatto: l’analisi molecolare (ovvero il/i test del DNA), la microscopia (l’analisi morfologica del pelo) e la spettrometria di massa MALDI-TOF (l’analisi chimica delle cheratine che costituiscono il pelo). Al momento dell’emanazione del Regolamento non erano però disponibili dei protocolli di identificazione delle pellicce standardizzati per queste due specie e condivisi dai diversi paesi europei, nonché dalla comunità scientifica internazionale.

La distinzione delle pellicce di cane e gatto da quelle di altri animali simili morfologicamente e/o geneticamente è piuttosto difficoltosa e i motivi sono di natura sia biologica che tecnica. Risulta infatti problematico distinguere alcune specie appartenenti alla stessa Famiglia (cioè all’interno dei canidi e dei felidi), ed il cui utilizzo per il confezionamento di pellicce è invece permesso dalla legge (come ad esempio la volpe o il cane procione).

Nel corso del progetto di ricerca, è stata messa a punto una procedura che evidenzia la presenza di cane e gatto in campioni di pelli e pellicce attraverso l’applicazione combinata di due delle tre metodiche ufficiali previste dal Regolamento, ossia l’esame microscopico del pelo e l’analisi molecolare del DNA. Il workflow consiste in due fasi. Inizialmente viene effettuata la preselezione dei campioni su base morfologica microscopica, tesa a determinare l’origine artificiale o naturale del pelo e, successivamente, nel caso di pelo naturale, ad identificare le specie che non hanno caratteristiche del pelo compatibili con canidi o felidi (ad esempio il coniglio o il visone). Questa prima fase di screening morfologico serve per escludere dalle successive analisi molecolari quei campioni che già possono essere identificati al microscopio, con un notevole risparmio in termini di tempo e di costi.

La seconda fase del protocollo consiste nell’analisi del DNA (Figura 5) dei soli campioni compatibili con l’appartenenza alle famiglie Canidae o Felidae, dei quali viene effettuata la determinazione della specie su base molecolare. In particolare, la messa a punto dei test molecolari ha riguardato sia i metodi di estrazione del DNA dai prodotti della concia, sia il disegno di marcatori genetici (di screening e di conferma) per l’identificazione delle specie di canidi e felidi, compresi cane e gatto. Gli stessi marcatori potrebbero essere impiegati in futuro anche per l’identificazione di alcune specie selvatiche di canidi o felidi, qualora il divieto di commercializzazione di pellicce venisse esteso ad altre specie.

I risultati dell’analisi combinata morfologica e molecolare su 25 campioni di campo hanno

dimostrato che il protocollo proposto in questo progetto si è mostrato risolutivo in 21 campioni (quindi nell’84% dei casi).

In conclusione, i principali vantaggi nell’utilizzare questo approccio combinato, sono:

- la possibilità di condurre un primo screening morfologico rapido ed economico attraverso l’utilizzo del microscopio ottico, procedendo all’analisi genetica solo per i campioni compatibili con cane e gatto, escludendo le pellicce artificiali e quelle con caratteristiche morfologiche sicuramente riconducibili ad altre specie o ad altri gruppi tassonomici;

- la disponibilità di test molecolari sensibili e ad alto potere discriminativo per l’identificazione di specie di canidi e felidi, ideati appositamente per evitare il DNA umano che usualmente contamina per contatto le pellicce e che avrebbe potuto interferire con le analisi.

Le pubblicazioni riguardanti il metodo descritto (e la relativa bibliografia di riferimento) sono disponibili in modalità Open Access ai seguenti link:

Per la parte morfologica:

Mariacher A, Garofalo L, Fanelli R, Lorenzini R, Fico R. 2019. A combined morphological and molecular approach for hair identification to comply with the European ban on dog and cat fur trade. PeerJ 7:e7955. https://peerj.com/articles/7955/?td=wk

Per la parte genetica:

Garofalo L, Mariacher A, Fanelli R, Fico R, Lorenzini R. 2018. Hindering the illegal trade in dog and cat furs through a DNA-based protocol for species identification. PeerJ 6:e4902 https://peerj.com/articles/4902/?td=wk

Riferimenti normativi:

- Parlamento Italiano. Legge n.189/04. Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004. http://www.camera.it/parlam/leggi/04189l.htm

- European Commission. 2013. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Regulation (EC) No 1523/2007 banning the placing on the market and the import to, or export from, the Community of cat and dog fur and products containing such fur.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0412

- European Parliament. 2007. Regulation (EC) No 1523/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 banning the placing on the market and the import to, or export from, the Community of cat and dog fur, and products containing such fur.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32007R1523

Letture di approfondimento:

- Bertino AJ, Bertino PN. 2012. The study of Hair. In: Forensic Science Fundamentals & Investigations. Cengage Learning, 48-76 https://ngl.cengage.com/assets/downloads/forsci_pro0000000541/4827_fun_ch3.pdf

- La storia di Palla di Neve: https://www.petsblog.it/post/98786/la-storia-di-palla-di-neve-gatto-che-incastro-un-killer

- Recenti ban imposti all’allevamento di animali da pelliccia:

Norvegia:https://www.dyrevern.no/english/breaking-news-norway-bans-fur-farming

- People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). 2019. The Chinese fur industry. https://www.peta.org/issues/animals-used-for-clothing/fur/chinese-fur-industry/

Nuove Presenze, problemi vecchi: il caso dello sciacallo dorato (Canis aureus) in Italia.

di Luca LAPINI

luca.lapini@comune.udine.it

Museo Friulano di Storia Naturale

Via Sabbadini 32, I-33100 UDINE

Lo sciacallo dorato (Canis aureus) è un canide eurasiatico di 12-15 chilogrammi di peso (fig. 1). Molto variabile, raggiunge le massime dimensioni nel meridione europeo con la forma C. a. moreoticus I. Geoffroy Saint Hilaire, 1835, descritta in Grecia ma ormai diffusa in tutta Europa. A meridione Canis aureus raggiunge Israele ma in Africa viene vicariato dal lupo dorato africano (Canis anthus), un piccolo lupo ampiamente diffuso almeno fino al Sudan, col quale è stato a lungo confuso. Canis aureus è incluso nelle liste della Direttiva Habitat 92/43 (All. V), nell’App. III della CITES e in Italia è particolarmente protetto dalla LN 157/92 (si veda anche www.goldenjackal.eu).

Read moreNuove Presenze, problemi vecchi: il caso dello sciacallo dorato (Canis aureus) in Italia.

Pavia, 21 Settembre 2019. Inaugurazione di KOSMOS, il nuovo Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia

di Gianni PAVAN*

*Dipartimento di Scienza della Terra e dell’Ambiente. Università degli Studi di Pavia

* Direttore del Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali

*Direttore della Banca Dati Spiaggiamenti

E’ stato finalmente aperto al pubblico il nuovo Museo KOSMOS dell’Università di Pavia. Un Museo nuovo, collocato nel bellissimo Palazzo Botta-Adorno che nei secoli passati ha ospitato grandi personaggi storici e scienziati che hanno insegnato e fatto ricerca di primo piano a Pavia. Fino a pochi anni fa il palazzo ospitava diversi istituti ora trasferiti al più efficiente e moderno Campus. Il nuovo Museo ha molti significati, segue nuovi percorsi non più legati alla mera esposizione sistematica di oggetti e animali inanimati, ma procede per temi, per tempi e per personaggi promuovendo una lettura storica della scienza e dei suoi progressi per far comprendere i processi evolutivi della natura, ma anche quelli della scienza e del pensiero umano. La scienza come viaggio ed esplorazione della natura e dell’uomo.

Kosmos si pone al servizio della città che con l’abbandono delle attività industriali sempre più deve vivere di arte, di cultura, di scienza e di turismo. Università e Ospedali sono i poli più importanti dell’economia della città, ma non possono rimanere avulsi da essa; arte, scienza e cultura sono necessari alla vita dell’uomo e si devono integrare nella vita della città anche in funzione della attrattività turistica. Il Museo si pone quindi come nuovo elemento di sviluppo sia culturale che economico e in tempi di grandi problematiche ambientali si pone anche come strumento di divulgazione e di educazione, per far comprendere quanto importante sia l’ambiente naturale per la vita dell’uomo e di quanto sia importante la ricerca scientifica per capirlo.

Per questo accanto a reperti, testi e modelli, sono presenti anche postazioni multimediali e giochi per i bambini.

Il Museo possiede oltre 480.000 reperti scientifici, di cui soltanto 2300 sono attualmente esposti, accumulati e documentati in oltre tre secoli di attività. Sono materiali raccolti, preparati o donati da grandi scienziati ed esploratori di tempi passati ma anche recenti.

Sullo sfondo intervista al Prof. Giorgio Mellerio, Direttore del Museo. (foto G.Pavan)

Fra i primi spiccano elementi storici che con il museo rinascono e raccontano storie sconosciute ai più, come l’elefantessa indiana Shanti, donata all’Università da Napoleone o come i preparati di Spallanzani, che proprio a Pavia ha studiato l’abilità dei pipistrelli a volare nella completa oscurità, intuendo il coinvolgimento dell’udito in un sesto sistema sensoriale, il biosonar, definitivamente chiarito due secoli più avanti. Tra le donazioni più recenti spicca la collezione entomologica del Prof. Mario Pavan con oltre 235.000 esemplari raccolti in tutto in mondo che documenta l’esistenza di un mondo della continua ricerca scientifica sconosciuto al grande pubblico.

Non solo i reperti, ma anche le strutture architettoniche raccontano la vita dell’Università, come l’Aula Spallanzani, un anfiteatro ligneo non ancora riaperto al pubblico, la cui struttura detta la forma della sala semicircolare che ospita le mostre temporanee e i “minareti” che in realtà sono le canne di aereazione dei laboratori di Anatomia Umana.

L’apertura di Kosmos è un evento che riattiva e proietta nel futuro una storia che inizia nel 1771 in seno alla riforma dell’Ateneo Pavese ad opera di Maria Teresa e con Spallanzani che lo diresse per oltre 30 anni. Il Museo vanta una tra le più antiche collezioni zoologiche al mondo con molti reperti significativi per il loro valore storico-scientifico. Nello specifico le collezioni di zoologia ammontano a circa 9800 vertebrati e includono reperti dell’epoca di Spallanzani, intere collezioni o singoli esemplari acquistati, ricevuti in dono o scambiati nel corso dell’Ottocento oppure procurati durante i viaggi di esplorazione scientifica nel XIX e XX secolo. Ma a tutto questo fanno seguito anche periodi di declino e di abbandono, che seguono l’altalenante attenzione del mondo politico e culturale verso una istituzione che talvolta risulta obiettivamente difficile traghettare da una percezione di antico e polveroso a una visione moderna capace di legare passato, presente e futuro.

Il Museo stesso ha quindi una sua storia: ha subito spostamenti, ridimensionamenti, è stato difeso durante la guerra, poi sono seguiti anche anni di disinteresse, i materiali sono stati abbandonati al disfacimento, e solo recentemente, in primis grazie alla volontà e alla tenacia di curatori e di tecnici, si è operato un lento recupero dei materiali per portarli a nuova vita. Per diversi anni sono stati “temporaneamente” esposti in un capannone e mostrati con visite guidate grazie a una tenace volontà di mantenere in vita una preziosa risorsa non solo scientifica ma anche e didattica.

E infine, grazie sia alle dirigenze che hanno saputo trovare supporto politico e finanziamenti, che al personale tecnico sempre appassionato, lo sviluppo di una nuova idea di Museo per l’Università e per la città. Kosmos vuole e deve ora essere un nuovo attrattore, collegato alle altre molteplici risorse museali dell’Università e alle risorse storiche e artistiche della città.

Kosmos ha anche degli spazi dinamici dedicati a mostre temporanee che devono garantire dinamicità e vitalità, cercando di togliere l’immagine di staticità che spesso associamo all’idea di museo. Da ora al prossimo gennaio 2020 è allestita, in collaborazione con National Geographic, una mostra sul cambiamento climatico e sul problema della plastica nei mari. Tale problema è connesso ai molteplici impatti dell’uomo sulla biosfera che drammaticamente ci portano a un cambiamento climatico globale le cui conseguenze sono ancora non del tutto comprese, e che sono potenzialmente molto più veloci e drammatiche di quanto si sia finora pensato. In una delle sale del Museo il logo di Kosmos è la grande spirale dell’evoluzione che vede l’uomo come ultima tappa; ma davanti ad esso porrei un grande punto interrogativo. La natura certamente sopravviverà agli impatti dell’uomo, ma non possiamo sapere come, ne se ne saremo ancora parte.

Il Sistema Museale : http://musei.unipv.eu/

Kosmos website : http://musei.unipv.eu/storianat/

Kosmos su Facebook : https://www.facebook.com/pg/kosmospavia/about/?ref=page_internal